O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, é uma data marcada por manifestações, greves, comícios e celebrações em defesa dos direitos da classe trabalhadora. No Brasil, a história do 1º de Maio é também a história da organização popular, da mobilização sindical e da resistência contra regimes autoritários e políticas que atacam direitos sociais e trabalhistas. Desde o fim do século XIX, passando pela Era Vargas, a ditadura militar e o período democrático, a data sempre refletiu o grau de organização e consciência da classe trabalhadora brasileira.

As origens do 1º de Maio

A data remonta às greves de 1886 nos Estados Unidos, quando trabalhadores de Chicago entraram em greve exigindo a jornada de oito horas. A repressão violenta culminou no episódio conhecido como Massacre de Haymarket, no qual dezenas de operários foram feridos e assassinados e líderes sindicais condenados à morte. Três anos depois, em 1889, a Segunda Internacional Socialista decidiu transformar o 1º de maio em uma data mundial de homenagem à luta dos trabalhadores.

No Brasil, a primeira manifestação do 1º de Maio ocorreu em 1891, em Santos (SP), organizada por trabalhadores anarquistas. A comemoração foi dispersada pela polícia, mas marcou o início de uma tradição de mobilização que se fortaleceria nas décadas seguintes.

Segundo registros históricos, houve uma concentração na região portuária, com discursos sobre a exploração do trabalho, a necessidade de união entre os trabalhadores e a defesa da jornada de oito horas diárias.

A mobilização, no entanto, foi vista com desconfiança e reprimida pelas autoridades locais. A polícia dispersou os manifestantes, e parte da imprensa da época tratou o evento com hostilidade, caracterizando-o como “subversivo” ou “estrangeiro”.

No ano seguinte, trabalhadores gauchos realizaram a primeira comemoração do 1° de Maio em praça pública de uma capital no Brasil. Organizada por imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, e por operários locais ligados ao anarquismo e ao socialismo, a comemoração teve um caráter político e reivindicatório, inspirado diretamente pelas lutas operárias internacionais e pela tradição do movimento sindical europeu.

O evento incluiu discursos públicos, reuniões em sociedades operárias e até manifestações culturais, como recitais e saraus, que exaltavam a dignidade do trabalho e denunciavam as condições de exploração enfrentadas pelos trabalhadores urbanos. Entre as principais bandeiras do ato estavam a redução da jornada de trabalho para oito horas, a proibição do trabalho infantil e o direito à organização sindical. Mesmo sendo pacífico, o ato foi vigiado de perto pelas autoridades locais, que já demonstravam preocupação com o avanço das ideias socialistas entre os trabalhadores da capital gaúcha.

O 1º de Maio na República Velha: protagonismo anarquista e repressão

No início do século 20, o Brasil vivia um intenso processo de industrialização e crescimento urbano. As más condições de trabalho — com jornadas de 12 a 14 horas, ausência de direitos e salários irrisórios — motivaram greves e a fundação de sindicatos. Influenciados por ideais anarquistas e socialistas, os trabalhadores passaram a utilizar o 1º de Maio como dia de protesto, não de celebração.

Entre as manifestações mais marcantes da época está a greve geral de 1917, iniciada em São Paulo, em julho, e que se espalhou por outras capitais, como Rio de Janeiro e Porto Alegre. Organizada por sindicatos livres, associações de classe e imprensa operária, a paralisação conquistou aumento de salários e libertação de presos políticos.

Em todo o país, a greve geral envolveu 50 mil operários, e durou uma semana. Naquela época o país enfrentava carestia, alta do custo de vida e salários defasados. O Estado, no entanto, respondeu com repressão sistemática. Muitos sindicatos foram fechados, líderes presos ou deportados. A elite política via com desconfiança qualquer mobilização operária que ameaçasse a “ordem social”. A grande greve de 1917 teve 200 mortos, incluindo operários e policiais, segundos documentos do Arquivo do Senado Federal.

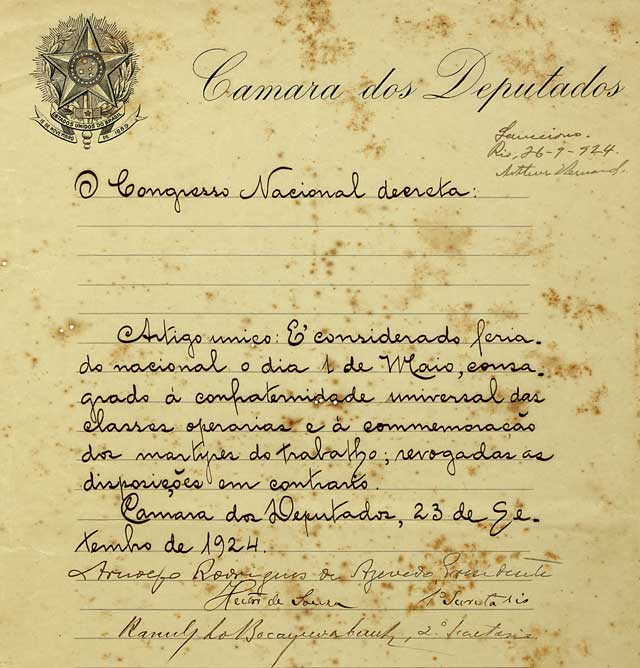

Em 1924, o 1º de Maio é oficializado como feriado

A oficialização do 1º de Maio como feriado nacional no Brasil ocorreu em 1924, durante o governo do presidente Arthur Bernardes (1922–1926), e representou uma virada importante na relação do Estado com o movimento operário.

A data entrou no calendário oficial para celebrar a “confraternidade universal das classes operárias” e os “mártires do trabalho”. Documentos da época guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, revelam que, ao oficializar o Dia do Trabalhador há cem anos, Bernardes teve como objetivo domesticar a data.

Para o governo, a data não deveria ser de reivindicação, mas de festa. Na mensagem presidencial que enviou ao Congresso Nacional no início de 1925, Bernardes agradeceu a aprovação da lei do Dia do Trabalhador e disse que a substituição da luta pelos festejos já era uma salutar tendência: “A significação que essa data passou a ter nestes últimos tempos, consagrando-se não mais a protestos subversivos, mas à glorificação do trabalho ordeiro e útil, justifica plenamente o vosso ato”.

A lei foi sancionada em setembro de 1924. Embora o Brasil fosse majoritariamente agrário, as maiores cidades do país já tinham um número considerável de fábricas, principalmente de tecidos, móveis e alimentos. Ao transformar o 1º de Maio em um feriado oficial, o Estado buscava esvaziar seu conteúdo revolucionário e simbólico, apropriando-se da comemoração e tirando-a das mãos dos movimentos radicais. A data deixava de ser apenas um momento de protesto operário para se tornar uma celebração “legal” e “nacional”.

A recepção do decreto de 1924 foi ambígua. Por um lado, setores mais moderados do movimento sindical viram na medida um avanço — o reconhecimento do trabalhador como ator importante na sociedade. Por outro, correntes mais combativas, como os anarquistas e os comunistas, denunciaram a tentativa do governo de “roubar” uma data que era construída pela luta de base.

Mesmo com o feriado oficial, muitas manifestações operárias continuaram sendo reprimidas nos anos seguintes, especialmente quando incluíam críticas ao sistema político ou reivindicações salariais.

A Era Vargas: o 1º de Maio como instrumento de propaganda

Com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o 1º de Maio passou a ser institucionalizado. Em 1925, a data foi oficialmente reconhecida como feriado nacional, mas foi durante o Estado Novo (1937-1945) que o governo utilizou o 1º de Maio como instrumento de propaganda trabalhista.

Vargas buscava legitimar o projeto de um Estado interventor, que conciliava capital e trabalho sob sua tutela, induzindo o desenvolvimento. Nesse contexto, o 1º de Maio passou a ser comemorado com festas cívicas, discursos oficiais e anúncios de medidas populares. Foi em 1º de maio de 1940, por exemplo, que Vargas anunciou a criação do salário mínimo, uma das conquistas mais emblemáticas da legislação trabalhista.

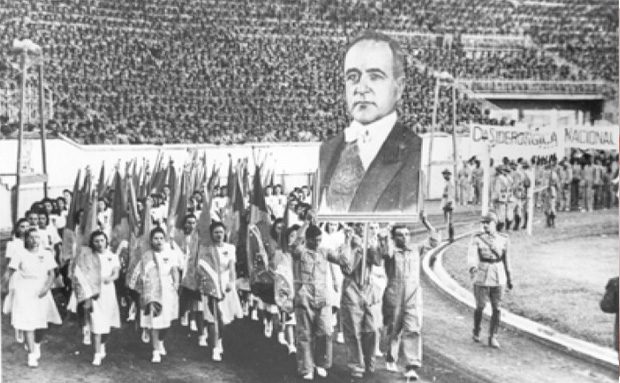

Em A celebração do 1º de Maio de 1943 entrou para a história como um dos momentos mais emblemáticos do trabalhismo no Brasil. Em ato simbólico e político, Vargas, anunciou a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) — um marco na legislação brasileira que unificou e sistematizou os direitos trabalhistas então dispersos em decretos e leis avulsas.

O evento foi realizado em um grande comício no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e contou com forte aparato de propaganda oficial. O local, lotado de trabalhadores convocados por sindicatos controlados pelo Estado, foi o palco escolhido para reforçar a imagem de Vargas como o “Pai dos Pobres” e patrono do trabalhador brasileiro.

Durante seu discurso, Vargas exaltou o papel do Estado como garantidor da justiça social e se apresentou como defensor da harmonia entre capital e trabalho. “A Consolidação das Leis do Trabalho constitui o monumento jurídico da Era Vargas”, afirmou o presidente diante de milhares de pessoas. “Nenhuma organização social subsiste sem disciplina, e nenhuma disciplina se impõe sem autoridade”, acrescentou, justificando o controle estatal sobre os sindicatos e o regime corporativista que marcava sua política trabalhista.

A CLT, segundo ele, era uma “carta de alforria” moderna, que elevaria a dignidade do trabalhador ao status de cidadão pleno, ainda que subordinado à estrutura hierárquica do Estado Novo.

Apesar do caráter autoritário do regime, a CLT representou conquistas concretas para os trabalhadores. O novo código consolidava direitos como férias remuneradas, jornada de oito horas, regulamentação do trabalho feminino e infantil, carteira profissional obrigatória, proteção ao salário, normas de segurança e medicina do trabalho, e direito a descanso semanal.

Ditadura militar: repressão e resistência

Com o golpe civil-militar de 1964, o movimento sindical sofreu nova onda de repressão. As centrais sindicais foram dissolvidas, e os sindicatos foram colocados sob rígido controle do Estado. A data de 1º de Maio voltou a ser apropriada por governos autoritários, com discursos ufanistas, desfiles militares e presença obrigatória de trabalhadores.

Apesar da repressão, a resistência crescia nas fábricas, nas periferias e nas igrejas. Durante os anos 1970, o movimento sindical começou a se rearticular a partir das oposições sindicais, especialmente no ABC paulista, berço de importantes greves operárias entre 1978 e 1980.

Em 1979, metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, entraram em greve exigindo 78% de reajuste salarial. Assembleias lotaram o estádio da Vila Euclides e, apesar da greve ser declarada ilegal, o movimento persistiu. A mais marcante dessas assembleias foi a de 1ºde maio daquele ano com 150 mil trabalhadores liderados por uma pessoa que mudaria a história desse país: Luiz Inácio Lula da Silva. Lula propôs uma trégua. A greve terminou com um reajuste de 63% e o sindicato retomou sua gestão. Nascia o embrião do novo sindicalismo brasileiro.

A criação da CUT e a redemocratização

Em 1983, nasce a Central Única dos Trabalhadores (CUT), fruto do acúmulo de experiências das lutas dos anos anteriores. A CUT surgiu como alternativa democrática e autônoma frente ao sindicalismo pelego. Desde então, tornou-se protagonista das manifestações de 1º de Maio, articulando categorias diversas, como professores, bancários, servidores públicos, trabalhadores rurais e operários industriais.

Em mais de 40 anos, a CUT promove atos do dia do trabalhador que reúnem intervenções artísticas, políticas e de lideranças sindicais para proporcionar ao trabalhador conteúdo para reflexões sobre a sua importância na sociedade e, consequentemente, sobre seus direitos.

No contexto da redemocratização, o 1º de Maio se consolidou como data de luta por melhores salários, reforma agrária, liberdade sindical e democracia plena. Um marco foi o comício do Pacaembu, em 1984, organizado pela CUT e outras entidades, em meio à campanha pelas Diretas Já. O ato reuniu dezenas de milhares de trabalhadores em defesa do voto direto e da volta do Estado de Direito.

Os anos 1990: neoliberalismo e resistência

Durante os governos de Collor e FHC, a classe trabalhadora enfrentou ofensivas neoliberais com privatizações, flexibilização de direitos e aumento do desemprego. O 1º de Maio foi marcado por protestos contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, a criminalização de greves e os ataques às estatais.

Nesse período, a CUT ampliou sua base, passando a disputar espaço com outras centrais, mas manteve protagonismo em pautas como o salário mínimo digno, a valorização do serviço público e a organização de campanhas salariais unificadas.

1º de Maio nos anos 2000: mobilizações e críticas

Com a chegada de Lula à presidência em 2003, parte da militância sindical esperava avanços nas políticas públicas e maior valorização do trabalho. De fato, houve ganhos importantes, como a política de valorização do salário mínimo, a ampliação de direitos previdenciários e o crescimento do emprego formal.

No entanto, a CUT continuou sendo crítica quando necessário — como nas negociações sobre reforma sindical, terceirização e flexibilização da CLT. Os atos de 1º de Maio passaram a incluir temas como igualdade racial, direitos das mulheres, combate à homofobia e democratização da mídia.

Em 2006, por exemplo, a CUT realizou o 1º de Maio Unificado Nacional em São Paulo, com o lema “Trabalho decente, já!”, reunindo diversas centrais e movimentos sociais.

A década de 2010: golpes e retrocessos

A partir de 2015, com a intensificação da crise política, os atos de 1º de Maio voltaram a ganhar contornos de resistência mais intensa. Em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff — considerado um golpe pela CUT e outras entidades — o 1º de Maio foi marcado por protestos contra o governo de Michel Temer e sua agenda de desmonte de direitos.

Um dos momentos mais emblemáticos foi o 1º de Maio de 2017, quando milhões de trabalhadores saíram às ruas contra a reforma trabalhista que acabaria sendo aprovada no Congresso. Em várias capitais, sindicatos organizaram atos, paralisações e bloqueios, com forte presença da CUT e da Frente Brasil Popular.

Anos recentes: pandemia, Bolsonaro e a retomada da esperança

Durante a pandemia de Covid-19, os atos de 1º de Maio foram virtuais ou com público reduzido, mas a luta não cessou. A CUT teve papel crucial na defesa do auxílio emergencial, na denúncia das condições precárias de trabalho de entregadores de app e na luta por vacina para todos.

Com a eleição de Jair Bolsonaro, as centrais intensificaram a resistência. O 1º de Maio de 2021 teve como lema “vida, emprego, democracia e vacina para todos”, unificando diversas entidades. Em 2022, a CUT denunciou os ataques às urnas eletrônicas e defendeu a democracia diante das ameaças golpistas.

Com o retorno de Lula à presidência em 2023, os atos de 1º de Maio voltaram às ruas. A CUT participou da organização do comício em São Paulo com o tema “Emprego, renda, direitos e democracia”. As pautas incluíram a revogação da reforma trabalhista de 2017, valorização do salário mínimo, combate à fome e justiça fiscal.

Nos últimos anos, novas categorias ganharam visibilidade, como os trabalhadores por aplicativos e os entregadores, que protagonizaram mobilizações próprias, como o Breque dos Apps em 2020.

A luta das mulheres, dos negros e das populações LGBTQIA+ também ocupa cada vez mais espaço no 1º de Maio, denunciando as desigualdades estruturais do mundo do trabalho.

Com informações da CUT e Agência Senado