O 7 de setembro é lembrado pelo célebre grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga, em 1822. Mas, além do gesto que se tornou símbolo oficial, a independência do Brasil foi marcada por múltiplas vozes e conflitos. Entre eles, a participação de mulheres e a exclusão das pessoas escravizadas revelam aspectos pouco discutidos da emancipação política do Brasil. Leia em TVT News.

Histórias por trás do 7 de setembro

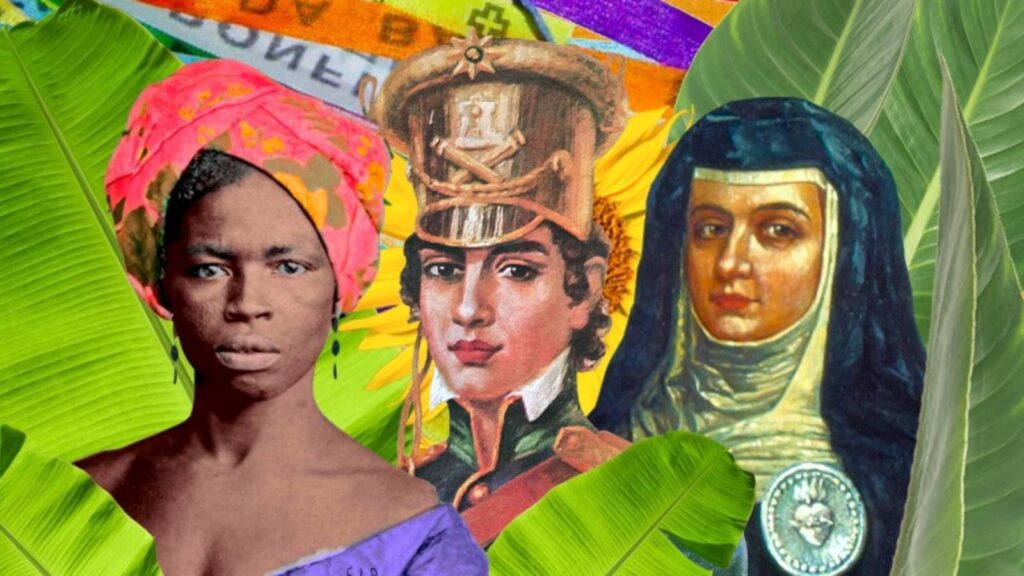

- Mulheres na resistência: Maria Quitéria lutou disfarçada como soldado; Joana Angélica foi morta ao defender o Convento da Lapa;

- Batalhas populares: a independência não se resumiu ao grito do Ipiranga; conflitos armados, como os da Bahia, foram decisivos.

- Exclusão dos escravizados: quase metade da população permaneceu sem liberdade, pois a independência manteve a escravidão como base econômica.

- Medo do “haitianismo”: elites temiam revoltas semelhantes à Revolução Haitiana, que libertou pessoas escravizadas e criou a primeira república negra das Américas.

TVT News convidou duas especialistas no tema para explicar as histórias do 7 de setembro

Para explicar o papel das mulheres, em especial de Maria Quitéria, no 7 de setembro, TVT News convidou Ciça Carboni, jornalista, documentarista e doutora em Comunicação e Semiótica pelo COS/PUC-SP.

Sobre o Haitianismo, TVT News conversou com Soraya Matos de Freitas, professora de História do Ensino Médio nas escolas públicas da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro.

Mulheres na luta pela independência

Na história oficial, a independência costuma ser contada a partir de grandes nomes masculinos. No entanto, mulheres tiveram papel ativo na resistência, tanto no campo de batalha quanto na articulação política e no apoio às tropas.

Maria Quitéria, por exemplo, entrou para a história ao se alistar no Exército disfarçada de homem, em 1822, para lutar contra as tropas portuguesas na Bahia. Tornou-se símbolo de coragem e foi reconhecida pelo próprio Dom Pedro I, mas seu feito demorou décadas para ganhar espaço nos registros oficiais.

Outro nome importante é o de Joana Angélica, religiosa baiana assassinada por soldados portugueses ao tentar impedir a invasão do Convento da Lapa, em Salvador. Sua morte gerou grande mobilização popular e a transformou em mártir da causa da independência.

Leia o artigo 7 de setembro: mulheres na política, de Maria Quitéria a Therezinha Zerbini

7 de setembro: mulheres na política, de Maria Quitéria a Therezinha Zerbini

Por Ciça Carboni*

Em maio de 2014, Therezinha de Godoy Zerbini recebeu homenagem da Prefeitura de São Paulo pela luta contra a ditadura militar. Ela tinha 86 anos. Entrei em contato com D. Therezinha no final de 2006. Eu tinha acabado de entrar no programa de mestrado da PUC-SP e ela era umas das minhas principais fontes para a pesquisa.

Feito o contato, fui até a casa dela, no bairro do Pacaembu. Therezinha gostava de contar suas histórias e eu estava lá para ouvi-la e voltei algumas vezes.

Ao final da nossa primeira conversa, ela me convidou para ficar para o almoço. Respondi que não poderia, então me ofereceu uma banana para que eu não fosse embora de barriga vazia, já que tinha outros compromissos. Da segunda vez, fiquei para o almoço, da terceira vez, acompanhei ela até seu quarto, pois ela se sentia cansada. Fechei a porta e fui embora. E nunca mais vi Dona Therezinha.

Essa senhora que me disse, “pegue ao menos uma banana, pra não ficar de barriga vazia”, era a mesma que tinha sido presa na Operação Bandeirantes, no Dops e no Presídio Tiradentes. Era a mesma que abrigava estudantes e pessoas que estavam clandestinas na casa dela que se escondem das forças policiais repressivas. Era a mesma que, casada com um general do Exército, provocou a ditadura militar ao organizar o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), em 1975.

Mesmo enquadrada na Lei de Segurança Nacional e monitorada por serviços de inteligência, Dona Therezinha organizou o movimento e conclamou a soldada Maria Quitéria para luta.

Em 1977, para intensificar a comunicação com os setores sociais, o MFPA cria o boletim Maria Quitéria, usando a imagem da soldada de saiote, convocando a patrona do Exército a combater o poder arbitrário e masculino, instituído pelo golpe civil militar de 1964.

Quem foi Maria Quitéria

O Exército brasileiro demonstra especial apreço e intimidade com a política brasileira há tempos. Durante as lutas de Independência do Brasil, na Bahia, o então soldado Medeiros foi descoberto porque se feriu em combate e teve que revelar sua maior fragilidade e, ao mesmo tempo, sua maior potência: ser mulher.

Inconformada com seu destino, soldado Medeiros, agora Maria Quitéria, parte para a guerra tentando mudá-lo. É reconhecida pela bravura e feitos militares, passa a combater de saiote, contam os relatos. Fim do conflito, independência reconhecida, onde foi parar a independência de Maria Quitéria? Morreu sem mudar seu destino e se tornou a patrona do Exército brasileiro.

Maria Quitéria e Therezinha Zerbini: mulheres de luta

Maria Quitéria e Therezinha Zerbini, fizeram suas próprias lutas de independência pessoal, rompendo padrões, pois ousaram ser mulheres que fizeram política e a guerra, impondo seus desejos, de vida e de resistência, palavra batida e sempre pertinente, quando se pensa na vida de mulheres.

A anistia veio, perdoou quem resistiu ao regime de repressão, mas também quem torturou, sequestrou, matou e desapareceu com corpos. Sobretudo legou uma memória esvaziada, que possibilita a criação de uma farsa, de que naqueles anos vivíamos numa democracia e que hoje servem de alimentação para teorias negacionistas. De fato, a anistia reverbera até hoje, pois produziu e ainda produz ressentimentos pouco esclarecidos. Dona Therezinha dizia que aquela foi a anistia possível, não a ideal, e se orgulhava do combate.

Gosto de pensar que Maria Quitéria, Therezinha e tantas outras vivem entre nós como entidades: nos inspiram, mandam recados, nos fazendo relembrar de nossa natural potência ativa, criadora, afetiva.

Como afirma a ciência encantada, defendida pelo historiador Luis Antonio Simas, “A perspectiva do encantamento é elemento e prática indispensável nas produções de conhecimento. É a partir do encante que os saberes se dinamizam e pegam carona nas asas do vento, encruzando caminhos, atando versos, desenhando gestos, soprando sons, assentando chãos e encarnando corpos. “ (SIMAS E RUFINO,2018, pag. 12-13).

Quando enchemos de vida a morte, essas mulheres permanecem vivas simbolicamente, seguem encantadas, restituídas de suas potências.

A atuação política de Therezinha Zerbini não parou depois da anistia. Ela seguiu como colaboradora de Leonel Brizola, inclusive na fundação do PDT e como uma cidadã ativa na vida política brasileira, até seu encantamento em março de 2015.

A exclusão da população escravizada e o medo de um novo Haiti

Se a independência representou liberdade para as elites brasileiras, para a população escravizada o cenário não se alterou. Quase metade da população do país continuava submetida à escravidão, e o novo Estado manteve o sistema como base econômica.

Esse silenciamento tem ligação direta com o “haitianismo”: o medo das elites de que a independência seguisse os passos da Revolução Haitiana (1791-1804). No Haiti, a população escravizada se levantou, derrotou as tropas coloniais e fundou a primeira república negra das Américas. O exemplo repercutiu em todo o continente e assustou os senhores de escravizados no Brasil, que temiam uma revolta semelhante.

Por isso, a independência brasileira foi cuidadosamente conduzida de forma a preservar a escravidão. O grito de 1822, embora celebrado como marco da liberdade, não contemplou milhões de pessoas que permaneciam sem direitos básicos.

Leia o artigo sobre haitianismo e a independência do Brasil

7 de setembro: o Haitianismo e a Independência do Brasil

Por Soraya Matos de Freitas*

Haitianismo. Você já ouviu, leu ou viu essa palavra? Sabe o que ela significa? Tudo bem, vamos juntos entender um pouco como, em nossa história, essa palavra esteve presente em grande parte do século XIX e que, de certa forma, entre o dito e o não dito, esteve presente em nossa independência.

A palavra surgiu após os ecos da Revolução Haitiana pelo continente americano. O movimento aconteceu numa pequena e valorosa colônia francesa no mar caribenho, Saint Domingue. Se a Revolução burguesa, na França, em 1789, teve entre as ideias alguns dos conceitos filosóficos do Iluminismo como liberdade, igualdade e fraternidade, na Colônia caribenha, tais ideias foram colocados em xeque.

Os jacobinos negros, como ficaram conhecidos no livro de C. R. L James, foram além e questionaram para quem seriam a liberdade e a igualdade. Os revolucionários haitianos passaram a ação, pegaram em armas e lutaram pela libertação da escravidão e também pela igualdade entre Colônia e Metrópole. E quanto à fraternidade, bom, essa nem na França, nem no Haiti foram amplamente cultivadas, e é assunto para um outro momento. Vejamos, agora, porque esse movimento se tornou fonte desta palavra “haitianismo”, que carregava, em seu significado, o medo.

Trabalhadores, sim, trabalhadores escravizados foram os protagonistas desse movimento que culminou no fim da escravidão e logo depois na independência dos domínios coloniais franceses. Negros escravizados, ex-escravizados, mulatos escravizados ou não, e no começo da revolução, brancos pobres: essa foi a configuração da revolução. E, à frente, um general negro ex-escravozado: Toussaint Louverture.

Sob seu comando, Louverture levou os haitianos à vitória contra tropas francesas, espanholas e até mesmo inglesas. Pode imaginar isso? Lá, no longínquo final do século XVIII, começo do século XIX. Foi espantoso, assustador, revelador, ameaçador, algo que “precisava ser silenciado para não servir de exemplo para outras colônias”, para outros escravizados, para outros trabalhadores. E olha que ainda nem tínhamos a famosa frase de Karl Marx: “Trabalhadores do mundo, Uni-vos.” Sim, isso aconteceu muito antes de Marx.

Neste ponto, você já deve ter entendido o porquê do medo na raiz da palavra haitianismo. Por aqui, em terras que ainda eram portuguesas, os ecos dessa revolução foram sentidos, com muito medo. Afinal, a colônia portuguesa na América tinha uma população majoritariamente negra e indígena, e os trabalhadores eram, em sua maioria, escravizados.

O que a Revolução Haitiana influiu na Independência do Brasil?

Haitianismo foi o medo de que algo igual, ou minimamente parecido. acontecesse em outras colônias. A partir daquele movimento, os ingleses grandes comerciantes de escravos, passaram a defender o fim do tráfico negreiro. Os portugueses se viram pressionados a dar fim ao comércio de escravos.

Talvez a melhor solução para os comerciantes negreiros para a América portuguesa, fosse à separação de Portugal. Nossa independência, diferente de outras na América foi liderada por um português que ao fim se tornou o Imperador. Ou seja, ficamos independentes da metrópole sendo governados pelo filho do Rei metropolitano, e garantindo assim o comércio de escravos por um bom tempo ainda. Aqui no Império do Brasil, o fim do tráfico de escravos só passaria a ser de fato ilegal em 1850.

Para além da independência, outra consequência desse haitianismo foi a repressão cada vez mais violenta sobre qualquer rebeldia ou revolta de escravizados. Assim foi com os Malês, na Bahia de 1835; Manoel Congo, no Rio de Janeiro em 1838 e Carrancas, em Minas Gerais em 1833, só para citar algumas.

Revolta dos Malês: a revolta de escravizados africanos ocorreu em Salvador, em 25 de janeiro de 1835. Foram cerca de 600 homens, a maioria, de negros muçulmanos, em especial da etnia nagô, de língua iorubá. A expressão “malê” vem de “imalê” que, em iorubá, significa muçulmano. Foto: Reprodução Senado Federal

O haitianismo, como nos ensinou o professor Marco Morel: “surgiu no Brasil com a crise da abdicação de D. Pedro I em 1831”. No entanto, podemos afirmar que o sentimento de medo que a Revolução haitiana causou, foi sendo construído ao longo dos anos que se seguiram a Revolução. Tal movimento deu origem ao primeiro país da América onde a escravidão foi abolida.

Em 1824, um Abade francês, Henri Grégorie, definiu assim aquele movimento: “Haiti é um farol elevado sobre as Antilhas, em direção ao qual os escravos e seus senhores, os oprimidos e opressores voltam seus olhares, aqueles suspirando, estes rugindo.” Silenciar o ocorrido na antiga colônia francesa foi o que as metrópoles e as elites coloniais fizeram. Obrigando ou

Sobre as autoras

Ciça Carboni é jornalista, documentarista e professora do Centro Universitário das Americas – FAM. Doutora em Comunicação e Semiótica pelo COS/PUC-SP e autora do livro Quem sabia já morreu

Soraya Matos de Freitas é professora de História do Ensino Médio nas escolas públicas da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro