Aos 80 anos, Luiz Inácio Lula da Silva não nasceu político por acidente: sua trajetória pública nasce do chão de fábrica, do sindicato e das lutas coletivas que marcaram o fim da ditadura e a redemocratização do Brasil. Da organização das greves do ABC paulista às mobilizações das Diretas Já, passando pela fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e pela campanha presidencial de 1989, a construção de Lula é inseparável da defesa das lutas populares — uma narrativa que atravessa conflitos, prisões, mobilizações de massas e batalhas pela palavra pública. Leia em TVT News.

Lula faz 80 anos; no aniversário do Lula, relembre a trajetória do presidente

- Do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC à fundação do PT e eleição para presidente

- Lula, um personagem internacional: relembre os encontros pelo mundo

- Os 3 mandatos de Lula: o presidente campeão em políticas públicas

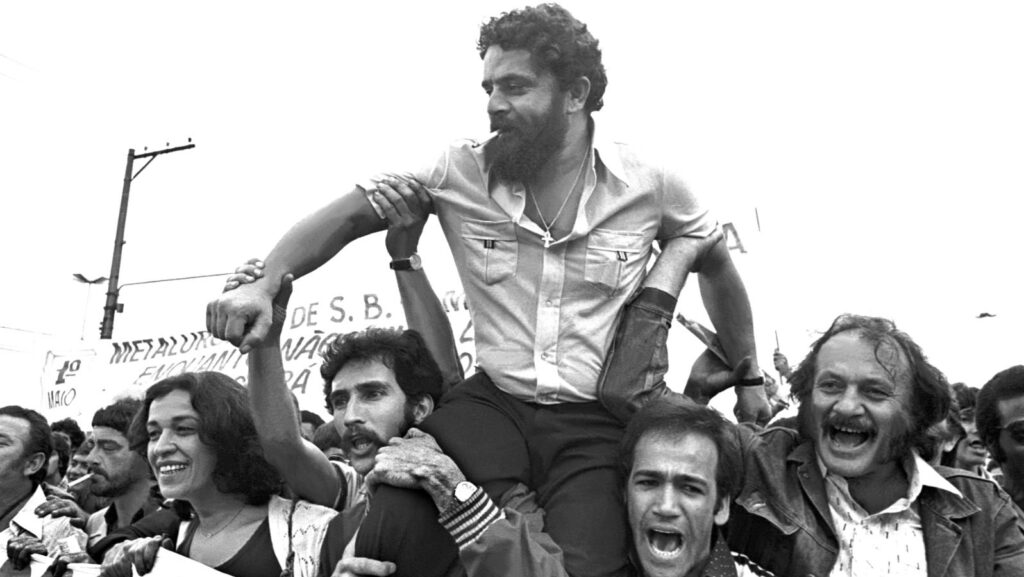

- Lula e a paixão pelo futebol: o torcedor que virou presidente

- Lula, o presidente que não tem diploma universitário construiu o maior número de universidades

- Lula é o brasileiro vivo que mais recebeu títulos de doutor honoris causa

- Lula aos 80 anos: momentos em que a emoção tomou conta do presidente

- Lula faz 80 anos em 27 de outubro: relembre a história do presidente

Aniversário do Lula: sindicato foi o berço político do presidente

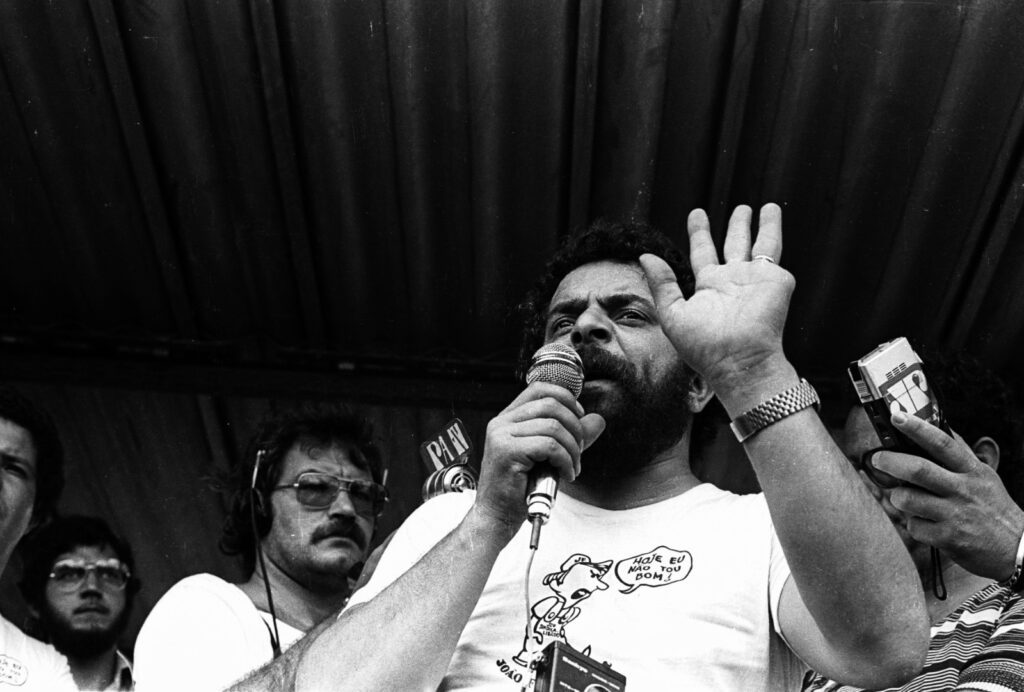

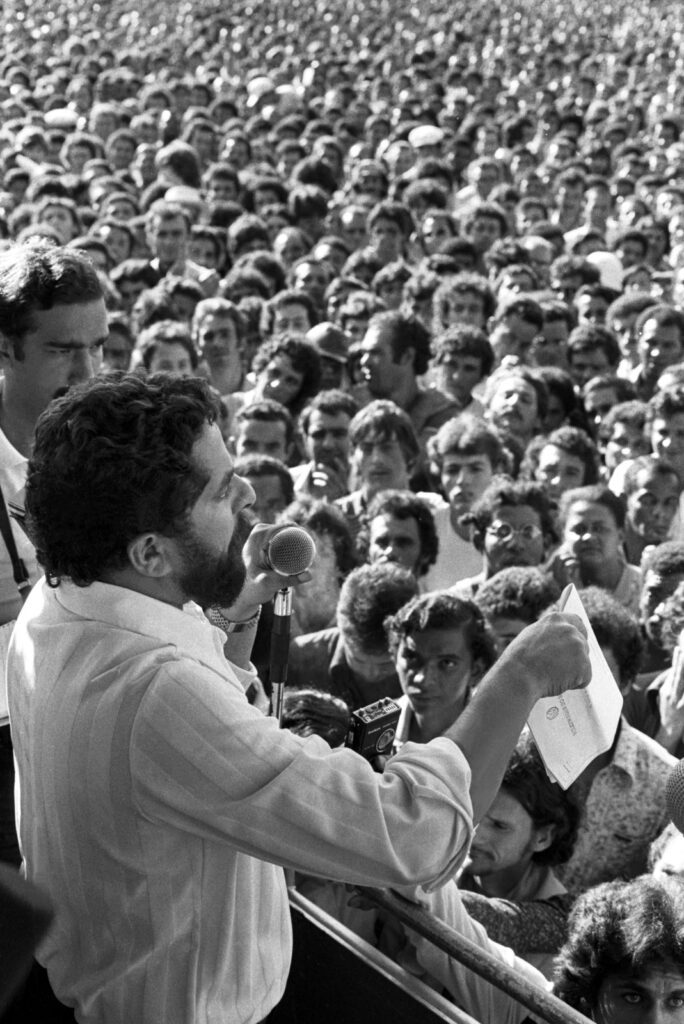

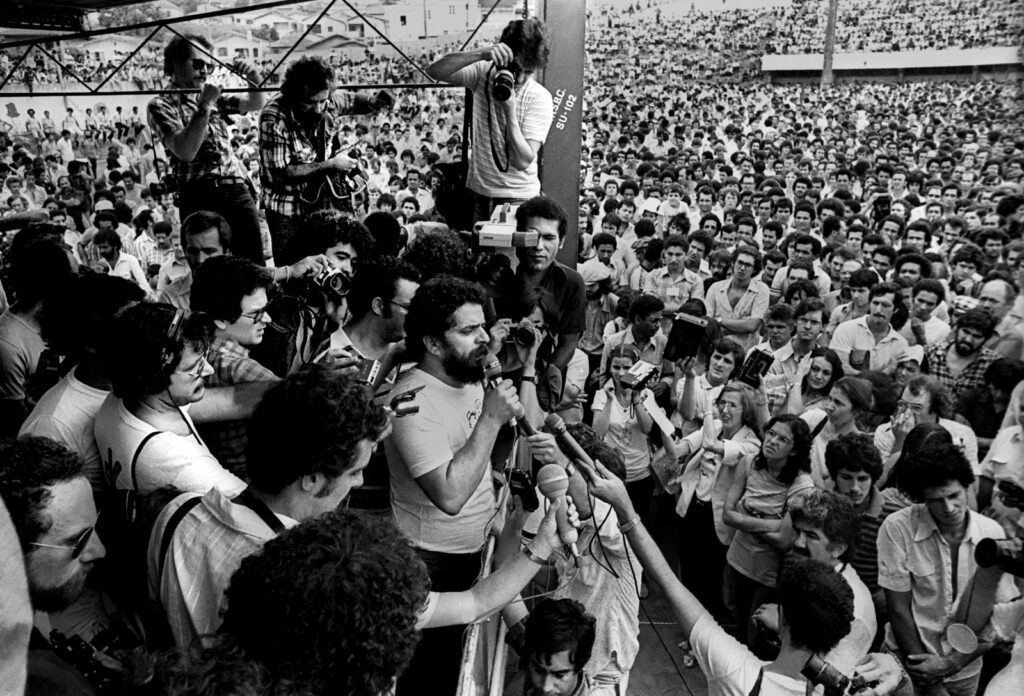

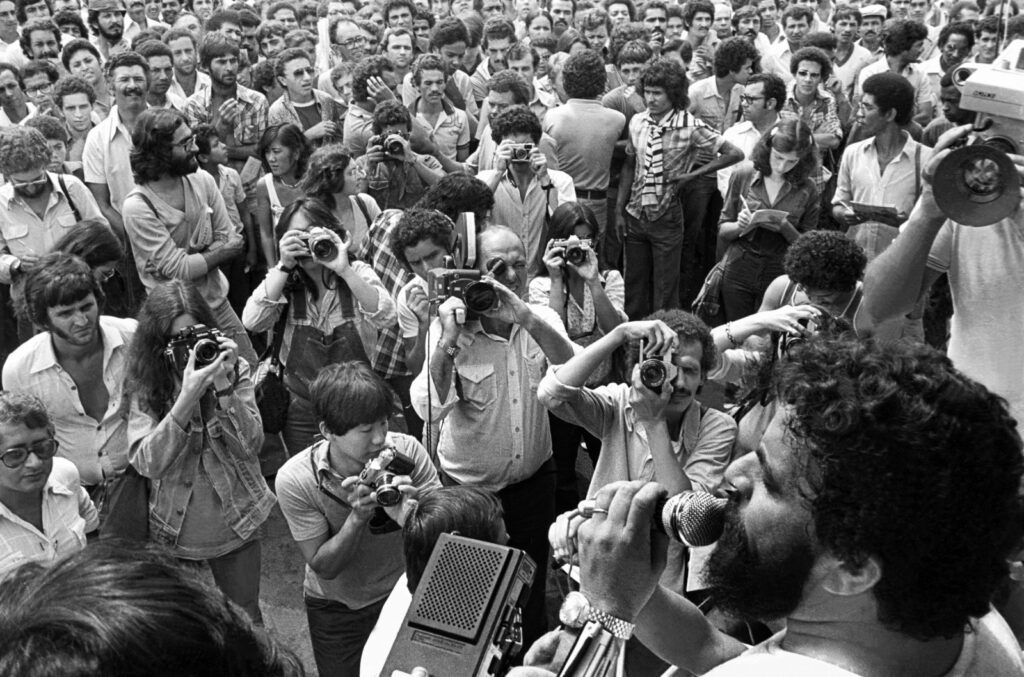

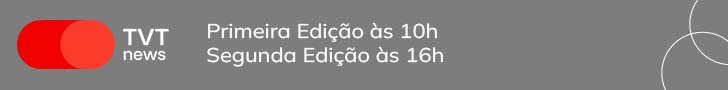

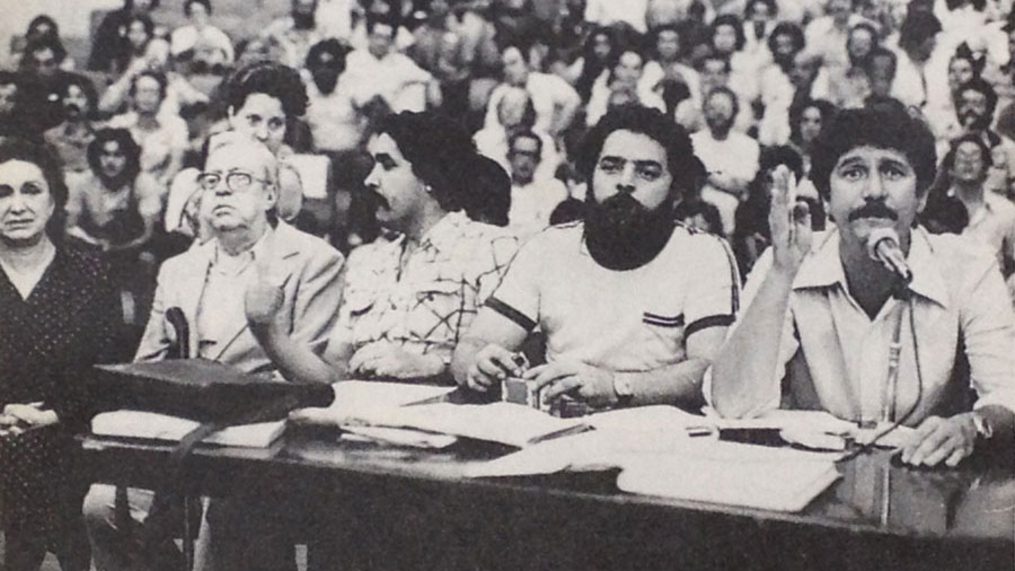

As grandes greves do ABC (1978–1980) foram o primeiro grande laboratório político do novo sindicalismo brasileiro. Em assembleias que lotavam estádios e salões — a mais famosa, em 13 de março de 1979, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo —, metalúrgicos de montadoras como Volks, Ford e Mercedes decretaram paralisações que chegaram a mobilizar cerca de 200 mil trabalhadores e criaram mecanismos inéditos de autogestão, como fundos de greve. A força desses movimentos ajudou a forjar lideranças que não aceitaram a tutela estatal do sindicalismo e passaram a reivindicar interlocução direta com patrões e Estado.

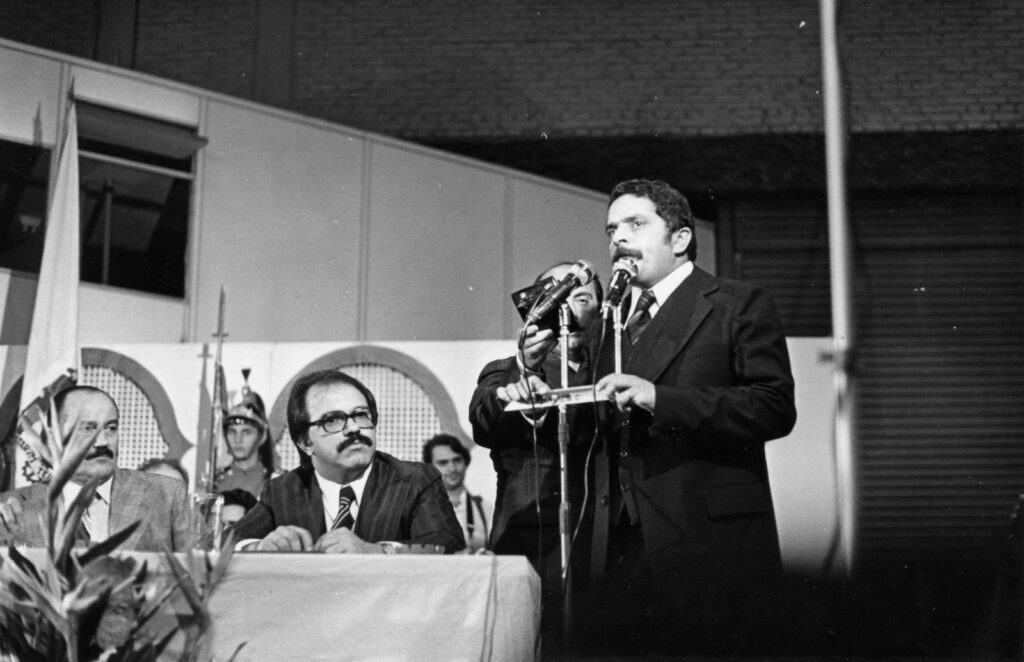

Foi nesse contexto que Lula emergiu nacionalmente. Em discursos mobilizadores, tornou-se eco de uma categoria que exigia reconhecimento e direitos. A frase que virou símbolo daquele ciclo — “que ninguém, nunca mais, ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores” — circulou em comícios, filmes e materiais de arquivo, sintetizando a confiança e a ambição do movimento operário naquele momento.

A reação do Estado e das forças conservadoras também foi imediata. Em abril de 1980, no episódio que marcou a tensão entre ativismo e repressão, Lula foi preso e indiciado com base na Lei de Segurança Nacional — um sinal de que a luta sindical, na visão do regime, havia ultrapassado os limites toleráveis. A prisão, longe de enfraquecer o movimento, reforçou sua centralidade na agenda política e ajudou a transformar demandas econômicas em demandas democráticas.

Com a redemocratização em curso, o passo seguinte foi organizar politicamente a força social forjada nas fábricas. Em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, nasceu o Partido dos Trabalhadores (PT): uma legenda pensada como extensão da ação coletiva — sindical, comunitária e intelectual — para o terreno das políticas públicas e das instituições. O manifesto de fundação articulava a ideia de que só a participação popular repetiria, em escala nacional, os instrumentos de luta que vinham sendo forjados nas bases.

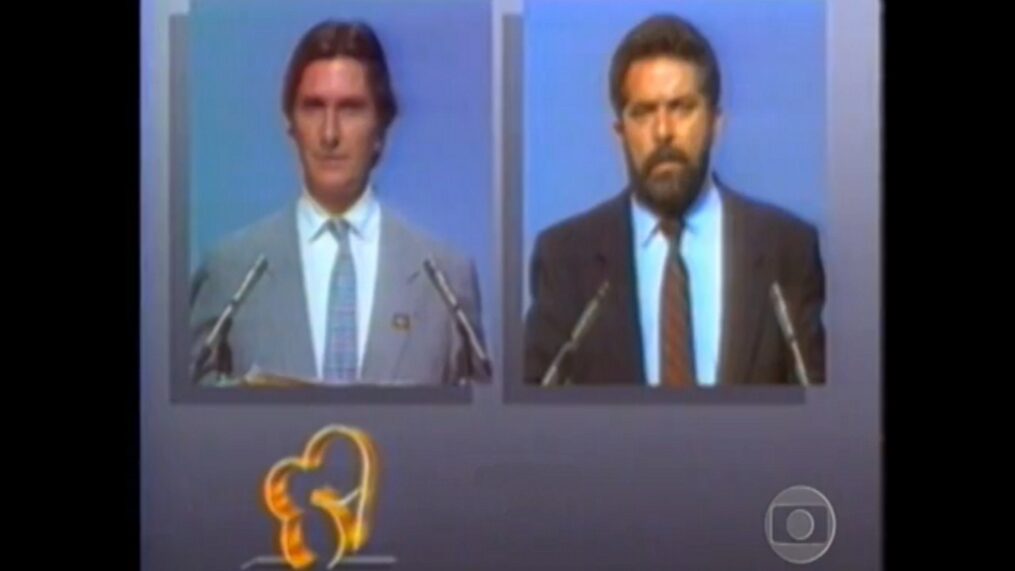

A primeira disputa presidencial direta após a ditadura aconteceu em 1989 — uma eleição simbólica e histórica. O primeiro turno, em 15 de novembro, e o segundo turno, em 17 de dezembro, transformaram-se em uma batalha nacional entre projetos diversos. No primeiro turno Fernando Collor (PRN) liderou com 22.611.011 votos (28,52%), seguido por Lula (PT), com 11.622.673 votos (16,08%), e Leonel Brizola (PDT), com 11.168.228 votos (15,45%). No segundo turno, Collor venceu com 35.090.206 votos (53,03%) contra 31.075.803 votos (46,97%) de Lula.

Ao longo da década, Lula e companheiros não limitaram a ação ao PT: engajaram-se nas grandes ondas civis que exigiam a reconquista da democracia. As mobilizações das Diretas Já, que atravessaram o país em 1983–84, juntaram sindicatos, estudantes, artistas e setores populares em comícios massivos e assembleias que colocavam a eleição direta como prioridade da reconstrução democrática. Para Lula e muitos participantes, aquele ciclo confirmou que a batalha por direitos trabalhistas caminhava junto com a batalha pela democracia.

A campanha de 1989 mostrou o salto do sindicalismo para a disputa de alcance nacional: o petista já não era apenas o representante dos metalúrgicos do ABC, mas um candidato que buscava traduzir as pautas de salário, emprego e cidadania em políticas públicas para todo o país. Mesmo derrotado nas urnas naquele ano, Lula deixou claro que a sua trajetória política não nascia do individualismo, mas de um aprendizado coletivo: “junto com vocês aprendi que vale a pena lutar” — afirmação ecoada em distintos momentos da sua trajetória e em registros públicos.

Um elemento que marcou a reta final de 1989 foi o papel dos grandes veículos de comunicação — especialmente a Rede Globo — e a controvérsia em torno da edição do “melhores momentos” do debate final entre Collor e Lula. Na antevéspera do segundo turno, o Jornal Nacional exibiu um resumo do confronto que, segundo investigação acadêmica e reportagens posteriores, privilegiou os “melhores momentos” de Collor e os “piores momentos” de Lula. Estudos e reconstruções apontam que essa edição — admitida posteriormente por profissionais da própria emissora e analisada em pesquisas — teve impacto na percepção pública e, segundo estimativas acadêmicas, alterou a competitividade do pleito. A própria memória institucional da Globo reconheceu a polêmica em reportagens e programas retrospectivos.

A narrativa política que consolidou Collor na presidência deu lugar, depois, a um dos episódios mais turbulentos da jovem Nova República: acusações e investigações sobre corrupção levaram a um processo que culminou com sua renúncia em dezembro de 1992 e com o prosseguimento do impeachment no Congresso, que chegou a suspender seus direitos políticos. O desfecho do governo eleito em 1989 reforçou, para muitos, a avaliação sobre os riscos de governabilidade sem transparência e a importância das instituições republicanas.

Para ler a história de Lula apenas como uma biografia pessoal seria reduzir o sentido coletivo que a originou. Do ponto de vista da memória, as fotos das assembleias na Vila Euclides, dos cartazes e faixas das greves, da ficha de prisão dos anos 1980 e do Colégio Sion no ato de fundação do PT não são meras imagens: são documentos de uma época em que organizar trabalhadores significava também resistir à repressão e disputar o sentido da política nacional. O Memorial da Democracia reúne parte desse acervo e ajuda a contar a história de como lutas locais ganharam escala nacional.

Se o itinerário de Lula começou com as fábricas, sua importância histórica deve ser lida sobretudo como produto de organizações e batalhas coletivas: greves que ensinaram táticas, prisões que forjaram narrativas, fundação de partido que institucionalizou aspirações e campanhas que colocaram a pauta dos pobres no centro do debate público. Para muitos trabalhadores e militantes, a lição permanece simples e direta: transformar conflito social em projeto político exige organização, memória e coragem — e foi isso que, em grande medida, permitiu que a voz das lutas populares ecoasse nas urnas e nas ruas do Brasil.

Lula 80 anos: galeria de imagens de Lula, de líder sindicalista a presidente da República